以下のようなPCではろくに作業が進められず、時間ばかり浪費してしまいます。

・PCの電源を入れてからログイン画面が出るまで数分かかる。

・ダブルクリックしたはずのアプリケーションが一向に起動しない。

・起動したと思ったら、実際に操作できるようになるまでさらに数分かかる。

私の家族のPCがこの症状でした。

普段は大した処理はせず、たまに起動して文書の印刷に使う程度だったようですが、

いつからか動作が重くなり、ちょっとした操作にも支障が出る程になってしまったそうです。

10年前のノートPCで、もうそろそろ買い替え時だろうとは思っていたのですが、

このまま放置していてはデータの入れ替え作業もままならないと思い、

原因調査を行うことにしました。

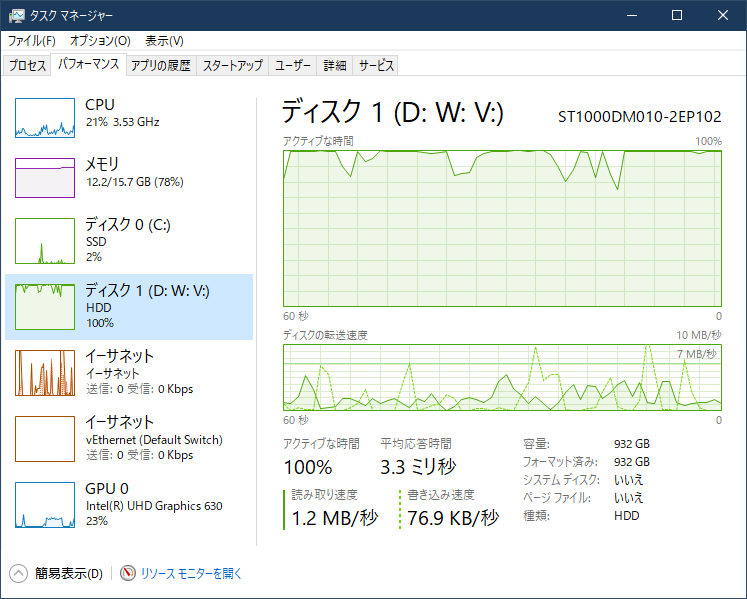

幸い、原因はすぐに判明しました。HDDアクセスランプがいつまで経っても付きっぱなし。

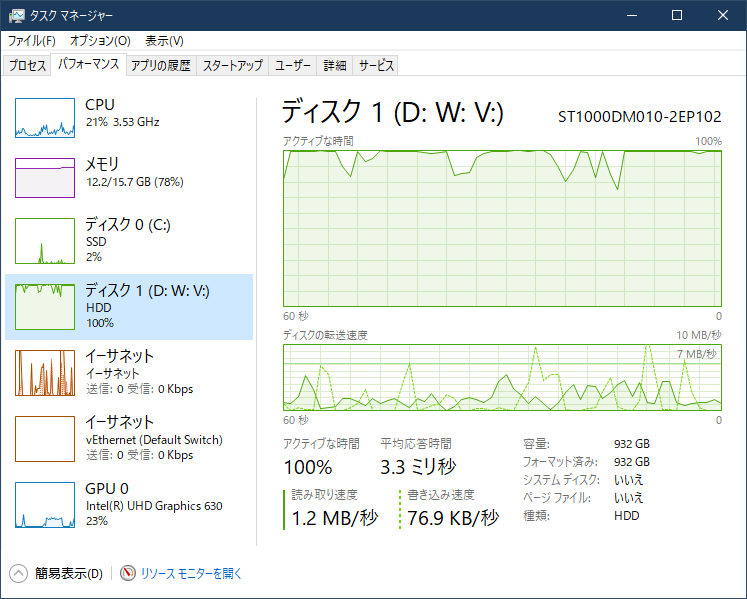

タスクマネージャーのパフォーマンスを見てみると、

ディスクの読み書きがフル稼働していることが分かりました。

イメージ図(実際の環境とは異なります)

イメージ図(実際の環境とは異なります)

この時代のノートPCは内部ストレージとしてHDD(ハードディスクドライブ)を

使用しているものがまだまだ多く、家族のPCもそうでした。

ですが、いくら読み書きが遅いノートPC向けのHDDとは言え、

起動から10分以上経ってもHDDの読み書きが止まらないのは妙です。

HDD故障の可能性も考えましたが、もし壊れたというのならば本当に読み書き不能に陥るはず。

動作中のアプリケーションにも、特別怪しいものは見当たりませんでした。

ここで、10年間の使用によってデータの断片化が発生しているのではないかと推測。

ドライブの最適化を試してみることにしました。

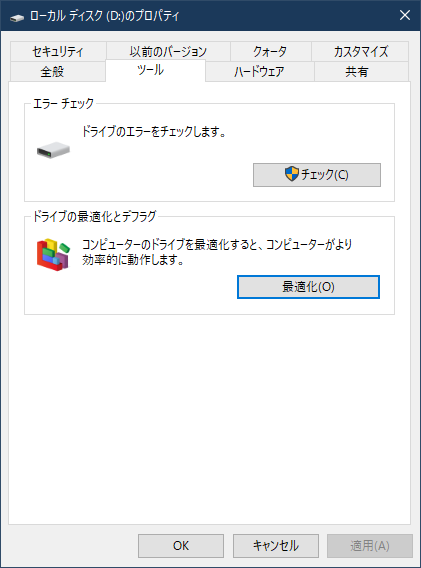

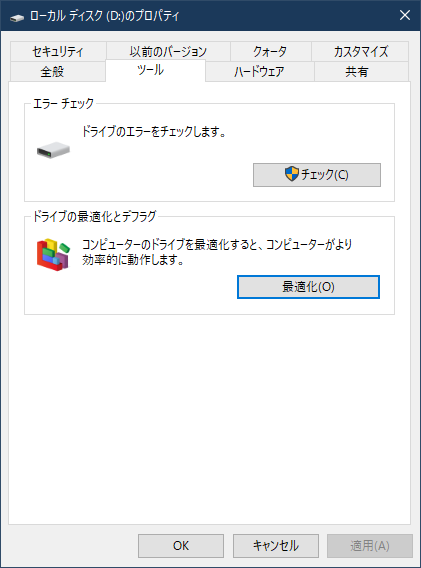

当該のドライブを右クリック → プロパティ → ツール タブの最適化ボタン

当該のドライブを右クリック → プロパティ → ツール タブの最適化ボタン

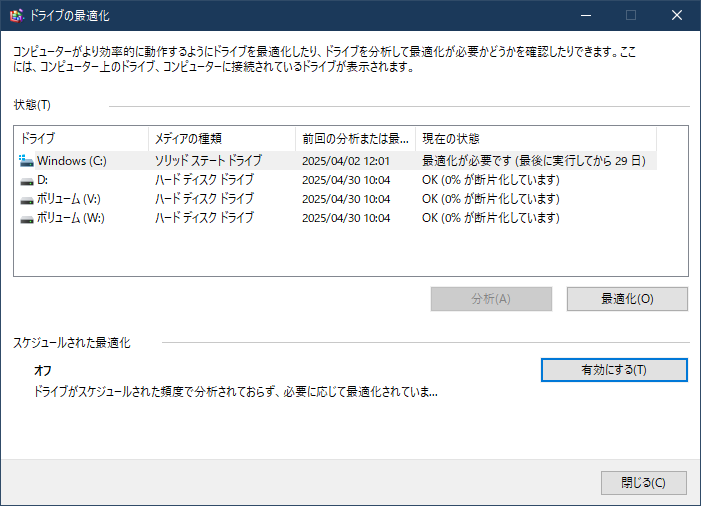

上記の操作でドライブの最適化画面を呼び出します。

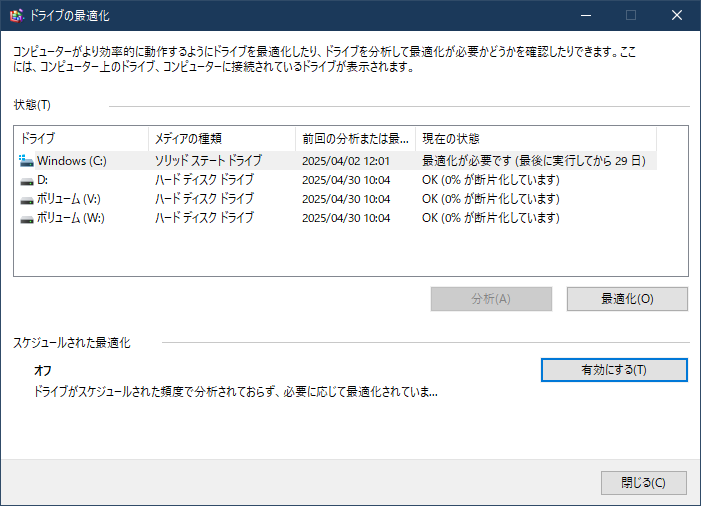

イメージ図(実際の環境とは異なります)

イメージ図(実際の環境とは異なります)

断片化が発生しているドライブを選択し、最適化ボタンを押します。

容量によっては数時間程度かかりますが、後は待つだけ。

ストレージの中身は、経年の使用によって徐々に断片化が発生します。

断片化は例えるなら、本来は1冊である本の中身が、

数十ページずつ別々の本棚に保存されているかのような状態です。

最適化によって、バラバラになった本の断片をかき集めて元の1冊に戻します。

とくにHDDで断片化が発生すると、読み書き速度に顕著な差が出ます。

最終的に、購入した当時と同じ……とまではいかないものの、

待ち時間が大幅に減って家族も満足げでした。