こんにちは、フルーツポンチです。

今回は最近はまっている、関数をもとにしたグラフによるアートについてです。

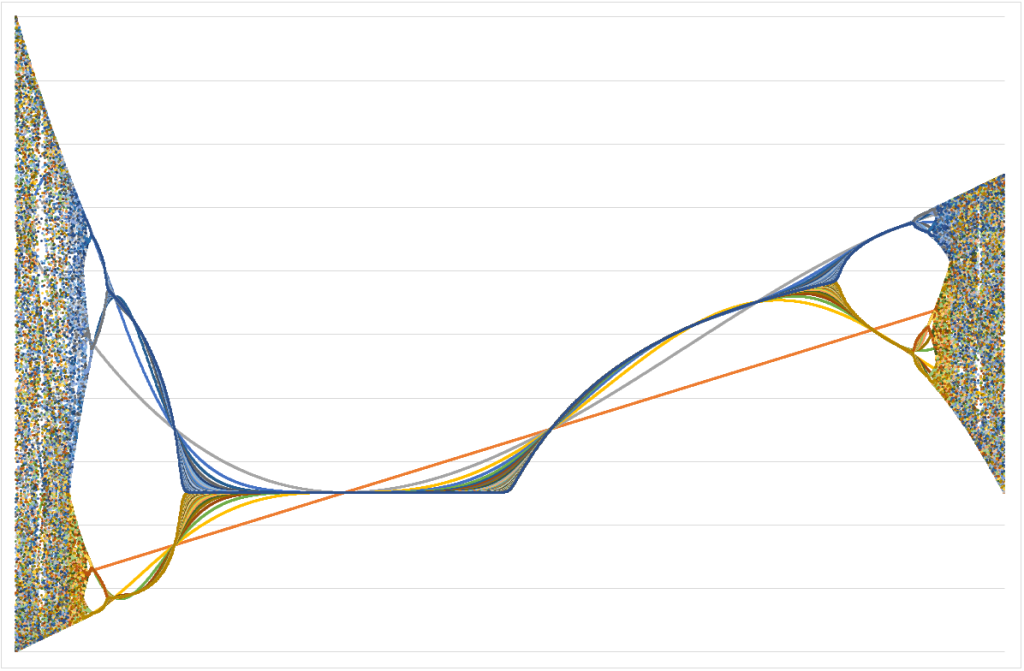

まず、こちらをご覧ください。

このような形で、Excelなどを使用して関数の結果を出力したりするのにはまっています。

こんにちは、フルーツポンチです。

今回は最近はまっている、関数をもとにしたグラフによるアートについてです。

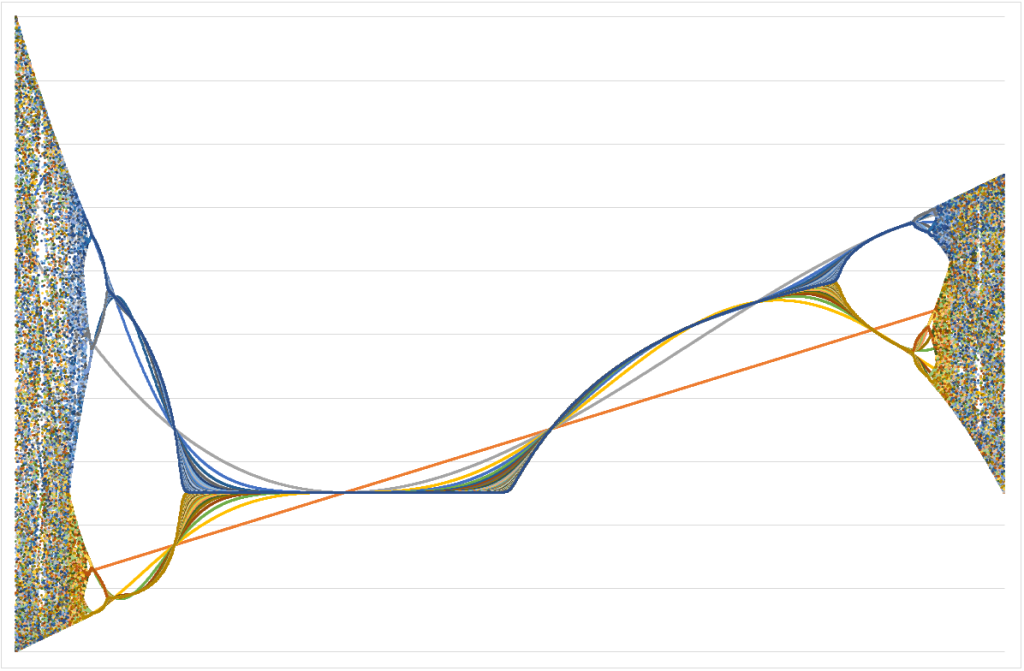

まず、こちらをご覧ください。

このような形で、Excelなどを使用して関数の結果を出力したりするのにはまっています。

こんにちは、フルーツポンチです。

今回はちょっと前に2in1タブレットのペンの電池を交換しようとしたときの話です。

交換しようと思ったきっかけは2in1タブレットをいつもペンで操作していて、最近ペンの反応が悪くなってきたなと思ったためです。

説明書などを奥にしまい込んでいて、必要な電池は分かりませんでしたが、家にある電池のどれかは使えるだろうと電池ふたを開けてみると、見かけないサイズの乾電池が出てきました。

大きさは大体単4型の乾電池を一回り小さくしたようなサイズで、型らしき文字として、AAAAと書かれた電池でした。

このAAAAという型の乾電池を見かけたことがなかったので、どこに売っているか調べたところ、店頭で販売している店もあるそうでしたが、通販でも売っているとのことだったので、通販で購入しました。

さらに調べたところ、AAAAという型の乾電池は国産規格ではなく、海外の規格のため日本ではあまり見かけなかったようです。

今のところ他にAAAAの型の乾電池を使う機械は持っていませんが、小型の機械で使われてたりすることもあるそうなので、他に購入したときにも備えて家にストックしようか迷う乾電池でした。

こんにちは、フルーツポンチです。

今回はUNICODEについてです。

今回はUNICODEについて紹介していきます。

UNICODEは、ファイルで文字を保存するときに使用される文字コードといわれるもののうちの一つで、文字コードの中では現在1番目か2番目くらいに使われているといっても過言ではないぐらいに、よく使われるものです。

UNICODEが誕生した経緯を軽く説明すると、誕生する前にはいろいろな言語に対応するためなどに多くの文字コードが存在しており、文字コードがわからなかったりなどで、文章のやりとりに支障が発生したりしていたため、すべての言語に対応した文字コードを作ろうとして誕生したものになります。

このUNICODEですが、すべての言語を表すのに当初想定していた長さでは表現しきれないことが判明したりなどの経緯を経た結果、さらにUTF-8,UTF-16,UTF-32などの方言のようなものがあり、単純にUNICODEといった場合はどれかが明確にわからない場合もありますが、執筆時点(2021/10/29)でWindowsで”Unicode”と出てきた場合は、基本的にUTF-16というもののうち、さらにリトルエンディアンといわれるものを指すことが多く、また、それ以外の場合は比較的よく使われるUTF-8を指すことが多いようです。

このようにUNICODEには複数の方言のようなものがあり、どれが使用されているかわからなくなったりしてしまうので、見分けるためにバイトオーダーマーク(BOMと表記されることもあります)と呼ばれる、既定のバイト列を文章の先頭に記録しておく場合があります。

このバイトオーダーマークはプログラムが種類を見分けるために便利ですが、逆に見分ける機能がないプログラムなどで開いた場合に、文字化けしたような文字が先頭についてしまうような場合もあります。

また、このバイトオーダーマークはUNICODEを見分けるためだけでなく、他の文字コードでないかどうかを判別する際に使用されることもあります。

バイトオーダーマークは、他の文字コードではあまり出てこないような並びになっており、これが存在するかどうかでUNICODEかどうかが基本的には見分けられるというわけです。

このようにすべての言語に対応しようとして生まれたUNICODEですが、現在は絵文字なども含まれたりしていて、本当にたくさんの文字を表せるようになっています。

たくさんの文字を一つの文字コードで表せるというのは、国際化していく社会の中でとてもすばらしいことだと思うので、UNICODEを使用できるところが増えていけばいいなと思います。

こんにちは、フルーツポンチです。

今回はExcelのOFFSET関数についてです。

今回はExcelのOFFSET関数について紹介していきます。

OFFSET関数は、あるセルからの相対位置でセルを選択することができる関数です。

使用例として、例えばあるセルの隣の数字によって参照する先のセルが変わる場合に使います。

参照先を変えるだけであればIF関数でも同じことができますが、入る可能性のある数字が多い場合とても複雑な数式になってしまうため、単純に縦や横方向にずれていくような場合は、OFFSET関数を使用するとわかりやすくすることができます。

また、OFFSET関数は参照先の範囲を変えることができます。

この機能もIF関数で出来なくはないですが、とても複雑になってしまうことが多く、OFFSET関数であれば幅と高さを設定するだけで記述できるので、ほとんどの場合でIF関数よりわかりやすくすることができます。

ただし、単純にずれるような場合以外は、無理やりOFFSET関数を使おうとするとかえって複雑になり、IF関数やVLOOKUP関数などを使用する方がわかりやすく数式を記述できることが多くなるので、適切に使い分けていくことが大切です。

こんにちは、フルーツポンチです。

今回はリソースモニターについてです。

WindowsVista以降には、リソースモニターという機能が存在します。

今回は特にWindows10(1909)のリソースモニターについて紹介していきます。

リソースモニターでは、CPUやメモリ、ディスクやネットワークなどの利用状況を確認することができます。

この機能を開く方法はいくつも存在し、

等の方法によって開くことができます。

リソースモニターはタスクマネージャーと比べ、かなり詳細な情報を見ることができます。

たとえば”ディスク”タブの”ディスク活動”では、どのプロセスがどのファイルにアクセスしているかの情報、”ネットワーク”タブの”TCP接続”では接続ごとのローカルやリモートのアドレスやポートの情報を確認できます。

また、チェックボックスを使用してフィルターを掛けることにより、右側のビューで視覚的に動きを確認したりすることもできます。

他に、タスクマネージャーにもある機能ですが、プロセスの右クリックメニューに”待機チェーンの分析”という項目があり、これを使用することで応答なしが他のプロセスの完了待ちやネットワーク通信の完了待ちなどが原因であるなどの情報がわかるので、組み合わせて使うことである程度原因を推測できることがあります。

いろいろなことがわかるリソースモニターですが、タスクマネージャーと同じくプロセスを適当に終了したりすると、Windowsが不安定になったり最悪の場合起動すらしなくなる場合があるので、よくわからないプロセスはしっかり確認してから操作するように気を付けてください。